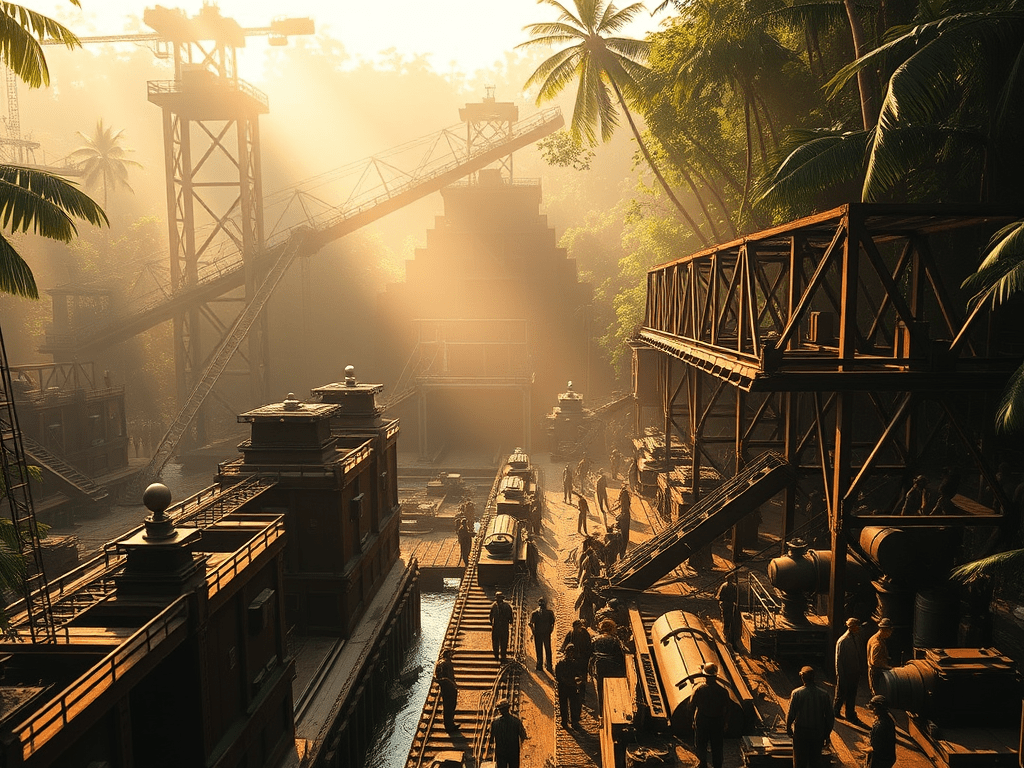

En los años más intensos de la construcción del Canal de Panamá, cuando la maquinaria se preparaba para vencer el hasta entonces insorteable tramo del Corte Culebra y alcanzar el estratégico paso de Punta Culebra en 1912, la vida en la Zona del Canal vibraba con contrastes. Ricardo Morales, un ingeniero estadounidense de origen colombiano, formaba parte del equipo técnico que trabajaba bajo el mando de George W. Goethals. Su especialidad era la supervisión de estructuras metálicas y compuertas hidráulicas, esenciales para el sistema de esclusas que revolucionaría el tránsito marítimo global.

Aunque Ricardo había dejado atrás a su esposa y sus hijos en Baltimore, su rutina diaria no dejaba espacio para la nostalgia. Su vida se movía entre planos, explosiones controladas, sudor y barro. Pero en ese caos encontró una inesperada conexión con Mary Eugénie Hibbard, una mujer excepcional para su época: enfermera jefe, pionera del cuerpo médico del canal, y responsable de coordinar los dispensarios que atendían a centenares de trabajadores, tanto caribeños como europeos y estadounidenses.

La relación entre Ricardo y Mary se tejía en los márgenes del deber, en las caminatas al final del día, entre las historias que él inventaba y los silencios que ella aceptaba. No había declaraciones, solo la complicidad de dos personas agotadas por una obra colosal que a ratos los devoraba. Tal vez no era más que un consuelo momentáneo, un refugio ante la soledad de una selva implacable. O tal vez no.

En sus momentos de pausa, Ricardo escribía cuentos inspirados en el paso por Panama del temido Henry Morgan, el corsario galés que en el siglo XVII había cruzado esas mismas tierras con ambiciones de saqueo. En sus relatos, Morgan no era ni héroe ni villano, sino una figura ambigua, impulsada por codicia y estrategia, tan brutal como visionaria. Ricardo lo imaginaba pasando por el Camino de Cruces, envuelto en niebla y pólvora, mientras hombres y esclavos abrían paso entre lodo y fiebre, igual que lo hacían ahora obreros e ingenieros con dinamita y acero.

Mary leía en voz baja esos cuentos, sentada junto a la lámpara de queroseno. A veces le corregía frases. A veces solo sonreía. Aunque el entorno era adverso, ella se había ganado el respeto de médicos y obreros por igual, diseñando turnos de emergencia, reorganizando el sistema de atención médica e impulsando campañas de higiene en plena crisis de malaria.

La Zona del Canal no era un paraíso: era una burbuja de privilegios para unos, y de supervivencia para otros. Los salarios, las viviendas, la comida, incluso el ocio, estaban regulados por el sistema del “Gold Roll” y el “Silver Roll”, marcando las fronteras entre ciudadanos de primera y segunda categoría. Ricardo, mestizo, con pasaporte estadounidense pero alma colombiana, vivía esa grieta a diario.

En febrero de 1912, con la llegada de la draga “Culebra” y la culminación de las tareas más complejas del corte, el equipo recibió autorización para avanzar hacia Punta Culebra. Fue entonces cuando Ricardo y Mary se encontraron allí, como testigos de un momento histórico: el paso se había completado. Barcos de prueba comenzarían pronto a cruzar la franja que antes era selva y ahora era casi un canal entre dos mundos.

Para Ricardo, ese día fue también el cierre de una historia. En su último cuento, Morgan contempla el océano desde una colina, no con gloria, sino con la incertidumbre de quien ha abierto un camino sin saber quién lo cruzará. Como él, Ricardo intuía que su tiempo en el canal estaba por terminar, que debía volver al norte. Pero también sabía que algo de él quedaría en esa tierra excavada, en los planos firmados, y en las páginas que Mary guardaba en silencio.

La vida en la Zona del Canal era un puente entre siglos, entre conquistas antiguas y modernidad mecánica. Y en ese cruce, entre la historia y la selva, dos personas se encontraron por un tiempo breve, haciendo de lo imposible —construir un canal, sostener una relación sin nombre— algo real, aunque solo fuera por un instante.